明治維新は「西郷隆盛がやった」と言える理由

2024年03月27日 公開

2024年12月16日 更新

いま、日本の政治は危機にある。言い訳や責任逃れに終始するリーダーたち――。その姿を、草葉の陰で、明治維新のリーダーたちはどう見ているだろうか。

昭和史の語り部として知られ、自らは「歴史探偵」と称した故・半藤一利氏は、幕末史についての執筆も案外多い。

たとえば明治維新については「二重の革命だった」とし、その一つは「薩長の倒幕による権力奪取」であり、もう一つは「下級武士対殿様、上級武士の身分闘争」だったとの見解を示している。さあ、歴史探偵が見抜いた幕末史の裏側に潜む真実を覗き見てみよう。

※本稿は半藤一利著『もう一つの「幕末史」』(PHP文庫)より、一部を抜粋編集したものです。

新しい国づくりの展望もなく、大混乱が続く新政府のなかで際立つ大久保利通

明治元(1868)年の段階で、のちに「維新の元勲」に成り上がった人たちはいったい何歳くらいだったのでしょうか。ざっと並べてみます。

岩倉具視44歳、西郷隆盛42歳、大久保利通39歳、木戸孝允36歳、井上馨34歳、三条実美と板垣退助が32歳で、山県有朋と大隈重信が31歳、伊藤博文が28歳。ちなみに勝海舟は46歳。

みな若いですねえ。今で言えば、会社の課長か係長くらいの年齢です。それだけに、いざ政権を握ってみると大混乱の連続でした。

明治2年2月、東京に新政府ができますが、要するに倒幕勢力の寄り合い所帯で、てんでばらばらに好き勝手なことを言っているだけ。木戸孝允が「多くはただ己れに利を引き候ことのみにて」と嘆けば、三条実美が「ほとんど瓦解の色相顕れ」と蒼ざめるような有様でした。

幕府を倒し権力は奪取したものの、やっていることと言えば、毎日役所に出てきて座禅、アクビ、たばこをふかすだけ、明治政府には新しい国づくりの展望などなかったのです。

この危機を乗り切ったのは、一つには大久保利通のたぐいまれな政治センスが大きかったと思います。まず大久保は明治2年の5月には、それまで議定と参与で30人もいた政府幹部を10人にまで減らします。

そして7月には参議4人に絞り、その下に民部、大蔵、外務などの6省を置いてそれぞれのトップに自分の息がかかった人物を配置したのです。決定機関をスリム化するなかで、とにかく省をつくって、政府のやるべき方向性もしっかり固めていきました。

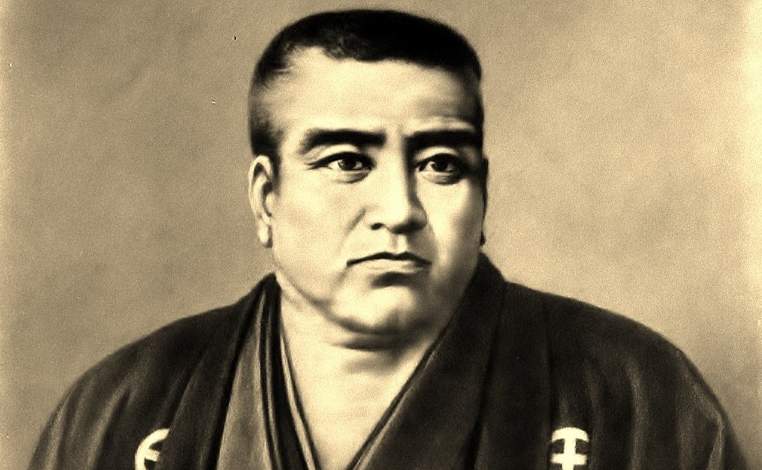

興味深いのは、このとき西郷さんは東京にいないんですね。奥羽戦争の総指揮をとった西郷さんは戦の帰趨を見届けると、薩摩に帰ってしまったのです。そして、戦後になって使い捨てにされつつある下級士族の救済に力を注いでいました。

リアリストでもあった西郷が中央に戻り、改革の断行と人材登用が進んでいく

西郷さんはリアリストである一方で、負け組に荷担するような心情を強く持っていました。成り上がりの元勲たちが東京に出てきて豪邸を建て多くの女性を侍らして豪奢な毎日を送るなか、彼だけは、薩摩に帰っても以前と変わらぬ質素な暮らしをしていました。

その西郷さんが岩倉や大久保たちからの強い要請があって中央に戻ってきたことが、足取りのおぼつかなかった明治新政府にとって決定的なこととなりました。

国民軍をつくり、廃藩置県を断行するためには西郷のカリスマ性が絶対に必要だ、という山県有朋の強い主張に最後には応じて、明治4(1871)年2月、東京にやってきた西郷さんは、薩長土3藩の兵による1万人の御親兵(のちの近衛兵)を創設します。

そして7月には、その強力な政府直属軍を背景として、各藩の殿様から領地を召し上げ、すべての武士を失業させるという離れ業、廃藩置県が断行されたのです。

さらに同年の11月に、岩倉、木戸、大久保、伊藤らが遣欧使節団として日本を離れると、留守を預かった"西郷政権"はめざましい勢いで内政改革を始めます。日本に残っていた三条実美はお飾り的存在で、西郷の周りを固めていたのは大隈重信、板垣退助、そして山県有朋といった面々でした。

実は、西郷さんは、岩倉や大久保たちの出発前に12条の約定を交わしていました。「国内事務は新規の改正をしないこと、内閣の規模を変革しないこと、官員を増員しないこと」など、厳しく縛られていたのです。

要するに、現状のまま手をつけず、留守中余計なことをしない、という約束です。にもかかわらず、西郷さんはそれらをすべて"ゴミ箱"に放り込み、独断でどんどん改革を進めていきました。

まず徳川慶喜をはじめ朝敵だった大名を全員大赦し、榎本武揚など旧幕臣も釈放して、有能な者を政府役人に登用します。もちろん真っ先に、渋る勝さんを説き伏せて、新政府に引っ張り出しています。

そして徴兵令をはじめ、学制発布、新橋・横浜間鉄道開業、太陽暦の採用、国立銀行条例の制定、地租改正と、一気に近代国家としてのインフラをつくり出していったのです。もちろん前々から着手されていたのでしょうが、断行されたのは"西郷政権"のときでした。

自分がつくったも同然の国家に対し内乱を起こすことになった西郷

「明治維新は誰がやったのか」という問いに、一人だけ挙げるとしたら、大久保を名指す人が多いでしょうが、私はやはり西郷さん以外にはいないのではないかと思うのです。

その西郷さんがなぜ、断々固たる革命をやって、自分がつくったも同然の明治国家に対して、西南戦争という、近代日本史でも空前絶後の内乱を起こしたのでしょうか。

よく言われるように、理由は征韓論争に敗れたからということになりましょう。が、これは単に朝鮮問題をめぐる対立ではなかった、と私は考えます。

俗に明治政府の大方針を"富国強兵"と言いますが、よく考えると「富国」と「強兵」はなかなか両立しない政策なのです。軍隊を強くしようと思えばお金がかかるし、商売を盛んにしようとすれば簡単に戦争はできない。二律背反ですね。

国家財政が貧弱なのに、そんな余裕はないという現実論を主張した大久保が「富国」を代表し、永久革命の精神に基づく理想論を唱えた西郷が「強兵」を代表していたとすれば、いつかは衝突する宿命にあった、そう考えるほかはありません。

明治6(1873)年10月、征韓論争で大久保の策謀に敗れた西郷さんが鹿児島に帰ったあと、各地で不平士族の反乱が続きます。岩倉具視の暗殺未遂、江藤新平の佐賀の乱(いずれも明治7年)、神風連の乱、秋月の乱、前原一誠の萩の乱(いずれも明治9年)と、多くの血が流されました。

ある意味では、幕末の権力争奪の乱は続いていたと言えます。彼ら不平士族の人望が西郷さんに集まっていたのは、ごく自然な流れと言うべきでしょう。

そして、明治10年2月、陸軍少将だった桐野利秋や篠原国幹らの側近に担がれる形で、ついに西郷さんが「新政府に問いただしたいことがある」と挙兵。幕末争乱の終焉と言える西南戦争が勃発します。

意外なことかもしれませんが、挙兵は必ずしも本意ではなかったものの、西郷さんはこの戦には"勝てる"と思っていたようなのです。

西郷の起こした内乱(西南戦争)、それは誰に対しての反抗だったのか

兵力こそ少ないものの、西郷軍は戊辰戦争で実戦体験を積んだ士族団で、相手は徴兵で集められた農民や町民出身の素人集団。しかも熊本城を守っている政府軍の参謀長は、薩摩出身で西郷に心酔していた樺山資紀。白洲正子の祖父です。

この人が寝返れば熊本城は落ちる。そのまま下関へ行き、やはり薩摩出身の川村純義の迎えの船に乗って大阪湾まで直行する。そのつもりだったというのです。

開戦直前にちょうど薩摩に滞在していたイギリス公使館の通訳アーネスト・サトウも、その日記に、鹿児島の県令(知事)・大山綱良などが口にしていた、大きな期待がこめられた楽観論を書きとめています。

「海軍は西郷に敵対する行動をとることを拒否するであろう」「政府軍は西郷の進撃に恐れをなし、なんの抵抗も試みないだろう」「熊本鎮台(司令部)の参謀長・樺山資紀が薩摩出身であることが、大いにあてにされている」

そしてサトウも自分の見聞きしたところからの判断を、こう書きつけている。

「鹿児島の全住民は、政府に対して敵意に燃え、薩摩士族が政府打倒のために進軍しているのを喜んでいるように見受けられる」

そして、若き明治天皇もまた、と思われる節もあります。内乱が始まったあと、京都まで馬を進めてはいますが、政務を見ようとはせず、戦況報告などに耳を貸そうともしなかった。西郷の反乱は、天皇に対しての反抗ではなく大久保へのそれだと考えておられたとも言われています。

それはともかく、もし西南戦争で西郷さんが勝っていれば、日本は殖産興業路線ではなく、軍事専制国家の道を歩んだのではないか。となれば、日清戦争はもっと早く勃発したかもしれませんね。

維新3傑の死、そして新しい国づくりが始まった

ところが兵器が違った。西郷軍は旧式銃で、時代錯誤の火縄銃を使っていた兵も少なくなかったのに対し、新政府は戦争前から金をありったけ使って元込めの新式銃を購入しており、田原坂の攻防では1日に32万発も弾丸を消費したと言います。

さらに戦争中にも機関銃や風船爆弾といった新兵器をイギリスから購入して、西郷軍を圧倒しました。

さらには諜報戦でも政府軍の圧勝でした。西郷と桐野の意見の対立まで筒抜けだったほどです。この諜報戦の政府側の元締めは、西郷さんの弟の従道なのですから、これも驚きです。

西郷さんは明治10(1877)年9月、鹿児島の城山で自刃します。奇しくもその4ケ月前、木戸孝允、すなわちかつての桂小五郎が病死し、翌11年5月、大久保利通が暗殺されます。

およそ1年ほどの間に、維新3傑が3人ともこの世を去ってしまったのです。3人の死は、ある意味では暴力的な権力奪取でもあった明治維新の"みそぎ"の役割を果たしたかのようにも思えます。

ペリー来航から明治元年までが15年、明治政府成立から西南戦争までが10年。そしてみんないなくなった。歴史とは非情なもので、25年かかったガラガラポン(御一新)はもういっぺんやり直し、となったわけです。

近代国家を目標とした新しい国づくりはそこから始まります。もうサムライの時代ではなくなっていました。四民平等、それを目指して、というわけです。

歴史街道の詳細情報

アクセスランキング(週間)

更新:02月13日 00:05

- なぜ関東には有力な戦国大名が育たなかった? 原因となった「室町幕府の分断統治」

- 朝ドラ『ばけばけ』小泉八雲・セツの関係性を深化させた「大磐石のアシスト」

- 小泉セツはどんな人物? 朝ドラ『ばけばけ』主人公モデルの波瀾万丈な生涯

- あなたが好きな日本史上の人物の「名言」ランキング

- 今さら他人に聞けない「アメリカの黒人」の歴史

- 朝ドラ『ばけばけ』主人公のルーツ 小泉セツを育てた稲垣家の知られざる物語

- 小泉八雲と、八雲の「日本人中第一の友」西田千太郎の交流

- 朝ドラ『ばけばけ』 レフカダ・ヘブンの名前には意味がある? 小泉八雲の生い立ち

- 『ばけばけ』北川景子さん演じる女性のモデル? 驚愕の初婚事件

- 小泉八雲の妻セツの生家を探る 武士の家柄と忠臣の血を引く父と祖父の物語

.jpg)